妊娠中に知っておきたい!赤ちゃんの歯の発育とセルフケアのポイント

こんにちは!イオンモール柏の向かいにあるウィズ歯科クリニックの小児歯科医の根本です。

赤ちゃんの歯は、実は妊娠初期から作られ始めます。妊娠7週頃には乳歯のもととなる歯胚が作られ始め、妊娠中期にはカルシウムやリンが沈着し、歯の石灰化が進んで丈夫な歯の土台が形成されていきます。この大切な時期に必要な栄養素が不足すると、赤ちゃんの歯の発育に影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、赤ちゃんの歯の成長に関わるカルシウム・ビタミンDの役割、乳歯が生え始める時期やケアの方法、さらには産後に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。妊娠中からできることを知り、赤ちゃんの健康な歯の発育をサポートしましょう。

赤ちゃんの歯の発育に影響する妊娠中の栄養素と生活習慣は?

赤ちゃんの歯は、お母さんのお腹の中にいるときから作られ始めます。そのため、妊娠中の栄養素が赤ちゃんの歯の発育に大きな影響を与えます。特に、歯の主成分となるカルシウムやビタミンD、歯のエナメル質を強化するフッ素などが不足すると赤ちゃんの歯が弱くなる可能性があります。

カルシウム・ビタミンDは本当に必要?歯の形成に影響する栄養素

カルシウム:歯や骨の基礎を作る

カルシウムは、歯や骨の主成分であり妊娠中は特に重要な栄養素です。胎児の骨や歯の形成には、母体から供給されるカルシウムが必要不可欠です。妊娠中の推奨摂取量は1日あたり約1,000~1,200mgとされており、乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト)、小魚、緑黄色野菜(小松菜・モロヘイヤ・チンゲン菜)などから効率的に摂取できます。これらを食事に取り入れ、カルシウム不足を防ぎましょう。

ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける

ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、歯や骨の石灰化を助ける重要な栄養素です。妊娠中にビタミンDが不足すると、胎児の歯のエナメル質形成不全などのリスクが高まる可能性があります。ビタミンDは、日光を浴びることで体内で合成されますが、魚介類(鮭、さんま)、きのこ類(干しシイタケ、しめじ)などの食事からも摂取できます。例えば、鮭50gには約16μgのビタミンDが含まれており、妊娠中の1日の推奨摂取量である8.5μgを十分に満たすことができます。

これらの栄養素をバランスよく摂取することで、赤ちゃんの健やかな歯の発育をサポートできます。また、加工食品や精製食品の摂取を控え、食品添加物(リン酸塩)を避けることで、ミネラルの吸収を妨げる要因を減らすことも重要です。日々の食生活を見直し、必要な栄養素をしっかりと摂取することで、赤ちゃんの健やかな歯の成長を支える土台を作りましょう。

赤ちゃんの歯はいつから作られる?妊娠期ごとの発育の流れ

赤ちゃんの歯の発育は、お母さんのお腹の中にいる妊娠初期 から始まり、 妊娠中期・後期 にかけて段階的に進んでいきます。妊娠期ごとの発育の流れを知り、適切な栄養管理とケアを行うことが、赤ちゃんの健康な歯の成長につながります。

妊娠初期(0~3ヶ月)歯のもとの形成が始まる

妊娠 7週目頃 には、乳歯のもととなる「歯胚(しはい)」が作られ始めます。この歯胚は、口の中の上皮細胞が内部に入り込むことで形成されます。さらに、 妊娠3ヶ月半(約14週)頃 には、将来生え変わる永久歯の歯胚も作られ始めます。

この時期は、胎児の成長にとって特に重要な時期であり、歯だけでなく心臓や神経系などの主要な器官も作られます。つわりがある人も多いですが、母体の栄養不足は赤ちゃんの発育に影響を与えるため、無理のない範囲でバランスの良い食事を心がけることが大切です。

妊娠中期(4~6ヶ月)歯が硬くなる準備が進む

妊娠 4~6ヶ月頃 になると、乳歯の歯胚にカルシウムやリンが沈着し、 石灰化が始まります。石灰化とは、歯が硬くなり、強度を増していく過程のことです。これにより、丈夫な歯の土台が作られていきます。

また、永久歯の歯胚もこの時期に形成が進み、赤ちゃんが生まれた後の石灰化に備えます。カルシウムやビタミンDをしっかり摂取することで、丈夫な歯を作るサポートができます。 乳製品、小魚、緑黄色野菜 などを積極的に取り入れることが大切です。

妊娠後期(7~10ヶ月)歯冠部が完成に近づく

妊娠後期には、乳歯の先端部分である歯冠がさらに発達していきます。歯冠部とは、歯ぐきから出る部分で、実際に噛む役割を果たす部分です。この時期の母体の栄養状態や健康管理は、赤ちゃんの歯の質や 将来的な口腔健康 に大きな影響を与えます。

特に、 カルシウム・ビタミンDなどの栄養素をバランスよく摂取することが重要です。妊娠後期は体重増加や体調の変化が大きいため、無理のない範囲で健康的な食生活を心がけましょう。また、 母体の口腔環境が赤ちゃんに影響を及ぼす ため、歯科検診を受けて口の中を清潔に保つことも大切です。

母親のむし歯を赤ちゃんにうつさないために産後に気をつけること

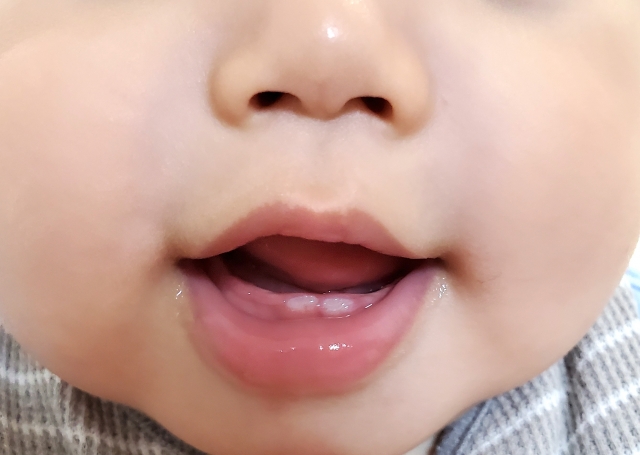

生まれたばかりの赤ちゃんの口腔内には、むし歯菌は存在しません。特に、1歳半から2歳半の期間は「感染の窓」と呼ばれ、乳歯が次々と生え始め、むし歯菌に感染しやすい時期とされています。

赤ちゃんへのむし歯菌の感染を防ぐためには、まず母親自身がむし歯や歯周病の治療を受け、口の中を清潔に保つことが大切です。妊娠中から定期的に歯科検診を受け、必要に応じてクリーニングやケアを行っておくと安心です。

さらに、赤ちゃんと接する機会が多い家族全員で予防への意識を高めることも重要なポイントです。父親や祖父母など身近な大人も、日頃からお口の健康を意識し、定期的に歯科医院でチェックを受けるよう心がけましょう。家族みんなで協力して、赤ちゃんのむし歯リスクを減らしていくことが理想です。

これらの対策を実践することで、赤ちゃんのむし歯リスクを大幅に減らすことができます。母親の意識と行動が、赤ちゃんの健やかな歯の発育につながるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。赤ちゃんの歯は妊娠初期から形成が始まり、妊娠中の栄養が大きく影響することが分かります。特にカルシウムやビタミンDといった栄養素は、赤ちゃんの歯の健やかな成長に欠かせません。また、乳歯の生え始めには個人差があり、生後6ヶ月頃から生え始めるのが一般的ですが、それぞれの発育ペースに合わせた適切な対応が大切です。

さらに、産後は母親のむし歯が赤ちゃんにうつらないよう気をつける必要があります。食器の共有や口移しを避けることなど、日常のちょっとした工夫で赤ちゃんの歯を守ることができます。妊娠中から知っておくことで、赤ちゃんの歯の健康をしっかりとサポートできるようご参考にしていただけますと幸いです。

千葉県柏市のウィズ歯科クリニックでは小児歯科専門の医師が在籍しております。お子さまのお口のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

技術・接遇の追求

患者満足度日本一の歯科医院を目指します

『一般歯科』『小児歯科』『口腔外科』『親知らずの抜歯』『矯正歯科』『審美』『歯周病治療』『口臭治療』『入れ歯』『歯の痛み』『無痛治療』『ホワイトニング』『インプラント』『フラップレスインプラント』『セラミック治療』『保育士託児』『相談室でのカウンセリング』『口コミ、評判』『分かりやすい説明』

柏、南柏の歯医者 ウィズ歯科クリニック 柏院

オフィシャルサイト:https://www.with-dc.com/

インプラントサイト:https://www.with-dc.com/implant/

お問合せ電話番号:04-7145-0002